今回は歯科医師数について考えていく。

色々とネットのデータをもとに診療の合間(トランプ関税で株式が乱高下する不安から、WSDのCRをめちゃくちゃやっている)に調べているので、年代などがバラバラな部分もあるがそこは温かい目で見ていただきたい。

私が歯学部に入学したのは2015年あたりで、その時期は今とは違い歯科医師過剰と常に言われていたが、私には全くその実感がなかった。それは実家の歯医者もその周りの歯医者も過剰問題で潰れたという事を1度も聞いていなかったからだ。

近くの歯科医院で閉院はあったがその理由は院長の健康問題や後継者不在という理由のみだったからだ。

そもそも歯科医師が過剰だったのか?や歯科医師不足について国の統計をもとに考察し、当院が開業している郊外(人口10万人程度)ではどのような状況なのかをお伝えする。

色々な統計をみると人口を歯科医師数で割るだけの単純な計算式で歯科医師が過剰と言われていた場合もあるが、その単純な計算式では歯科医師数を判断する事はできない。それは現在の歯科医院の役割は多岐にわたる(矯正、インプラント、メンテナンス、訪問)し、都会と田舎では歯科医師数や患者数にかなりの差があるためである。

今回は歯科医師数と需要について説明するが、単純に歯科医師数や人口だけでは考察できない部分も多くあるので、地域差、虫歯罹患率、診療内容などについては次回説明する。

歯科医師数増の歴史

まずは歯科医師が増えた歴史を説明しよう。

1965年~1975年において虫歯が爆発的に増加し、歯科医師不足が訴えられたことにより、田中内閣の1県1医大構想に伴い一気に歯学部の新設がすすんだ。

この時代の歯科医師不足の根拠としては「人口10万人に対して50人の歯科医師」がいなかった事により、「人口10万/50人歯科医師」を目標にした。1970年あたりで「人口10万人対30人」程度だった歯科医師数は1980年代にはすぐに「人口10万人に対して50人」という数字に到達した。

1988年くらいから歯科医師過剰を歯科医師会が訴え、国に歯科医師数を減らすように要請をしていた。

そして2005年あたりから「コンビニより多い歯科医院」というように世間でも揶揄されるようになった。

過剰が叫ばれ始めた1988年には入学者の20%削減という方針を国が打ち出した。

その10年後1998年にがさらに10%入学者をへらすという議題が上がったが、私立歯学部が反対したため10%減少は達成しなかった。

令和6年の職業別の統計結果

月給もかなり上がっているが、平均年齢がかなり若い(確か勤務医の統計のため)。

2005年以降に「歯科医師はワーキングプア」と叫ばれてからも、マスコミの歪曲報道に流されずに歯科医師になった人達が今勤務医や開業医でとてもいい思いをしている。

現在の歯科医師数

では現在の歯科医師数はどうか?

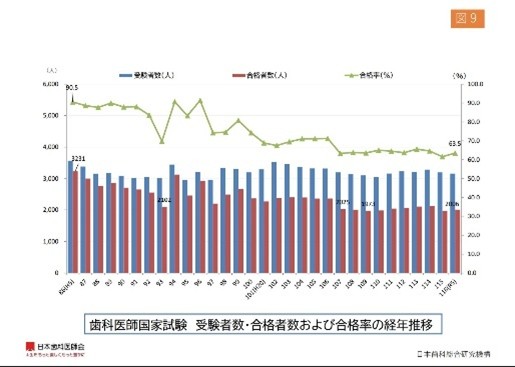

・国家試験合格数

まずは国家試験の合格についてだが、ここ10年ほどは2000人前後で推移している。過去には3000人以上合格している年もあるがほとんどが2300人~3000人合格していたようだ。

受験者数は3000~3500人前後であるが、国家試験の合格率が下がる時期に受験者数も増えているので国家試験浪人が増えているのがわかる。

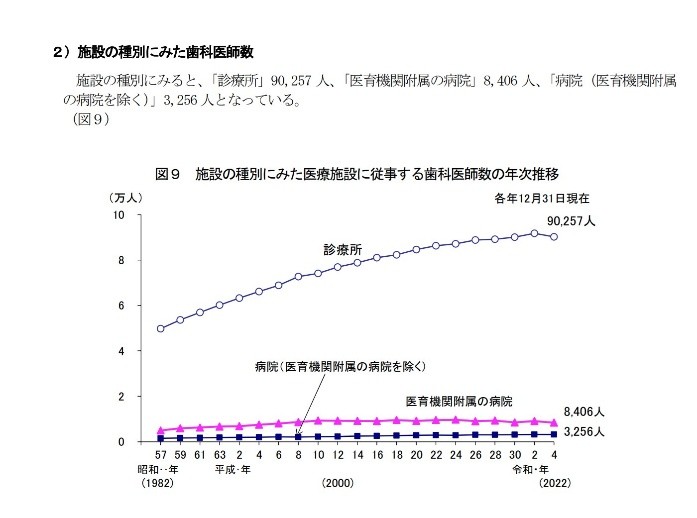

・施設別の歯科医師数

令和4年に10,5万人となり歯科医師が減少し始めたが、病院や付属病院よりも診療所勤務歯科医師の減少数が多い。

大学病院や市民病院の歯科医師はあまり減少しておらず診療所に従事する歯科医師の減少が顕著である。

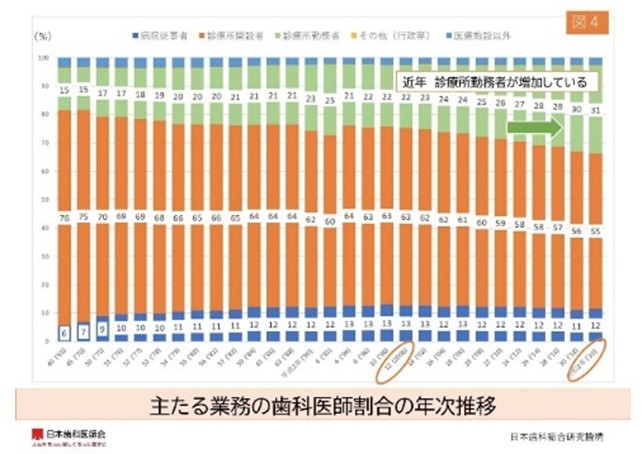

しかし、割合として考えると診療所開設者が減り、歯科診療所従事者が増えているのがわかる。つまり勤務医が増えているという事である。

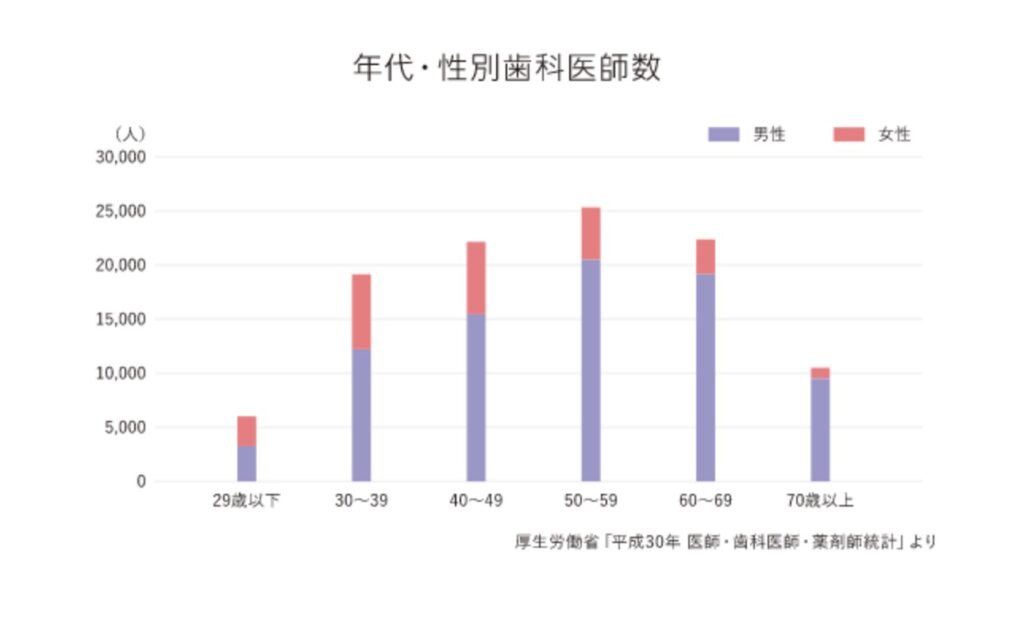

・女性歯科医師の割合

20代30代での女性歯科医師の割合はかなり高くなってきている。

現在は開業資金が高騰している事と、勤務医給料が上昇している事さらに女性歯科医師が増加している事から、開業する歯科医師はこのまま減り続けるだろう。

もちろん経営者や歯科医師として優秀な女性はたくさんいるが、まだまだ日本は女性が開業するにはハードルが高い。当院でも女性歯科医師が働きやすいように様々な福利厚生を整えており、郊外(県中心部から車で30分)とはいえ4人の子育て中Drが勤務してくれている。

スタッフの子供の託児をしているのはもちろん、キッズラインで自宅での託児も全額サポート(月上限あり)、出勤したいけど子どもを連れていかないといけない時のためにタイミーで急遽保育士を雇用したりしている。

そのような女性歯科医師が働きやすい環境を整える事がとても大切になる。

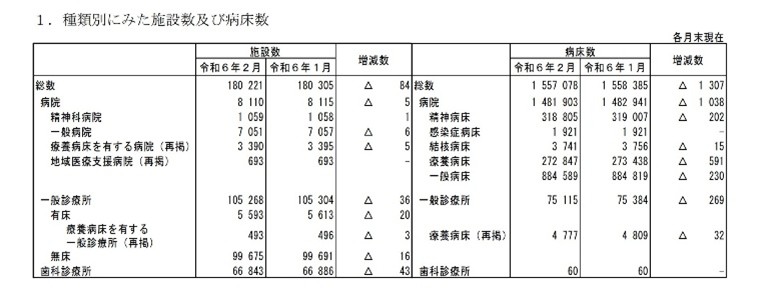

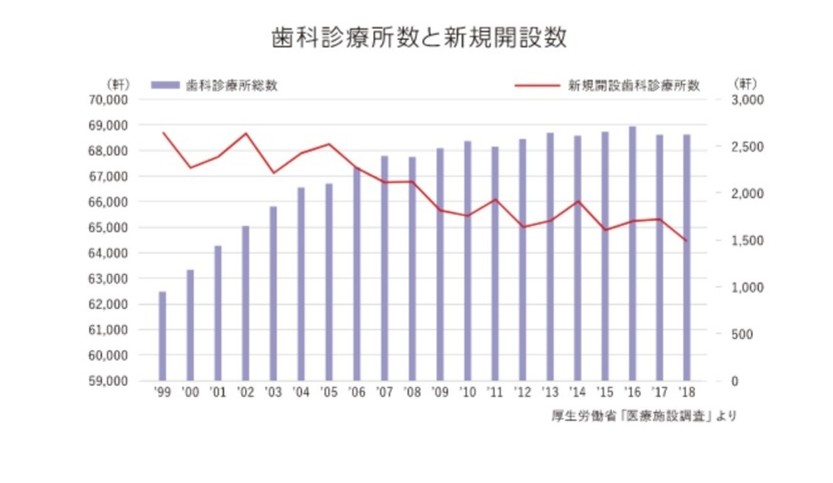

・現在の診療所数

2024年の歯科診療所数は66,843件となっておりピークの68,737件より9年で1,894件減少した。

1年でおよそ200件の歯科医院が減少している計算になる

・新規開業数

では新規歯科医院の開設数はどうか?

すこし前のデータだが、新規開業歯科医院は右肩下がりとなっている。

2000年には年間2000件の新規開設があったのにも関わらず、どんどんと減少していき最新2024年の新規開業歯科医院数は約1352件である。

2024年の歯科医院数は66,843件のため2005年の時の歯科医院数と同等の数である。

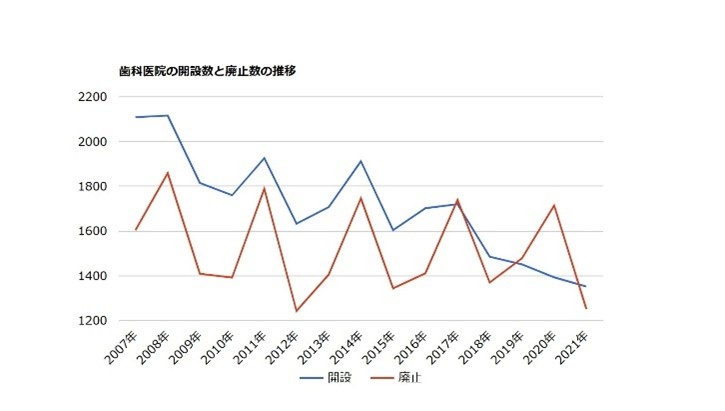

2017年頃から廃止数が開業数を上回るようになっている。廃止数はここ20年でもさほど変化はないが、新規開業数が大幅に減少していきているのが分かる。

・新規開業費用

新規開業数が減少している要因として考えられるのが開業費用だ。

まずはデジタル化や技術進歩により色々な高額機器が必要になったし、業者に騙されて全く利益を生まない高額機器を買ってしまう院長も多い。

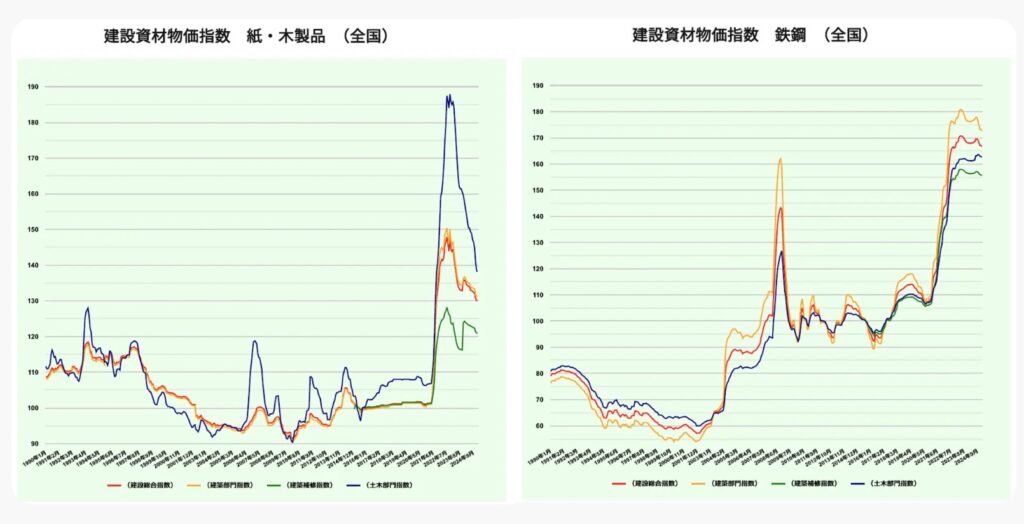

もう一つの要因として考えられるのがメンテナンス経営による歯科医院の大型化と建築費の高騰だ。

郊外のメンテナンス型歯科医院ではチェアー台数が必要なので土地建物が大型になるため、コロナ以降上昇した建築費の景況を大きくうける。建築費も1990年代から比較するとかなり上昇しているのが分かる。

それでも私は郊外でのメンテナンス型歯科医院経営をおススメする。それは都会で自費に頼る歯科医院経営よりも収支が安定し、院長が50,60代になってもストレスなく長期経営できるためである。

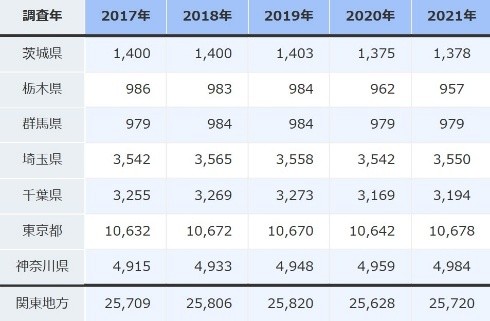

・都道府県別の歯科診療所数

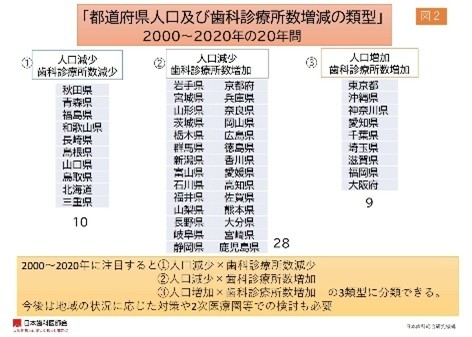

歯科医師数や歯科診療所数は全体としては減っているが20年までさかのぼると歯科医院数が増加した県と減少した県にわかれる。

しかし2017年からでは群馬、埼玉、東京、神奈川、福井、滋賀、岡山以外の県で歯科医院数は減少している。

ちなみに2024年時点での都道府県別の歯科医院数ランキングは

1位 東京 10,503件

2位 大阪 5,464件

3位 神奈川 4,947件

4位 愛知 3,690件

5位 埼玉 3,573件

多少の上下はあるが東京でも徐々に歯科医院数は減ってきているのが分かる。

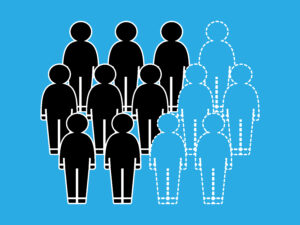

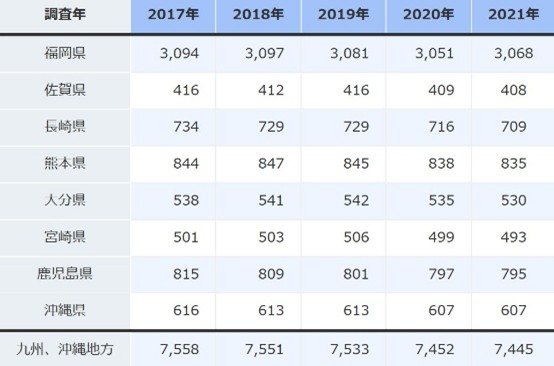

・年代別開業割合

年代別にみると開業歯科医師の年齢の偏りが著しい事がわかる。60代や70代は昔から開業割合はほぼ変化ないが、30代40代で開業する割合は大幅に減っており、30代に至っては30年前と比べると70%ほど減少している。

これは女性歯科医師の増加も関与していそうだ。

この図は地方の歯科医師会の年齢構成にそのまま当てはまる。地方の歯科医師会では年齢構成がこのようになっており、高齢者が多くデジタル化を進める事ができない。

新しい技術や新しい歯科医師会の在り方に変化できない高齢歯科医師が多いので、若手の意見が通らないと聞く。(私はほとんど参加していないが)

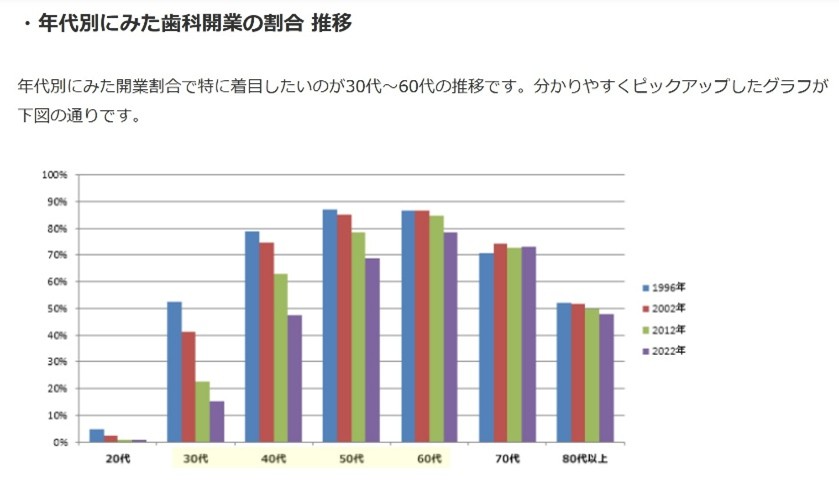

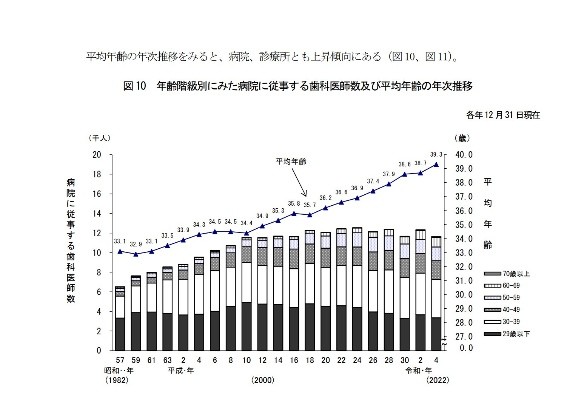

・歯科医師の平均年齢

歯科医師の平均年齢に関してはどのような区分で分けるかで変わってくる。

診療所に従事する歯科医師の平均年齢は54.8歳

病院に従事する歯科医師の平均年齢は39.3歳とかなりの乖離がある。

病院に従事する歯科医師は50歳以下が約8割を占めているが、診療所に従事する歯科医師は50歳以下は約4割しかいない。

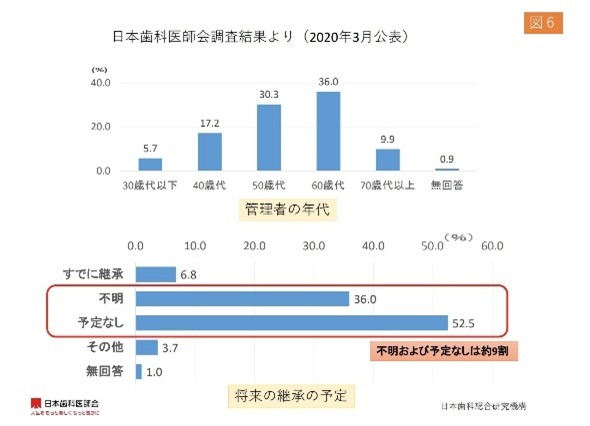

・歯科医院の承継

継承に関しては「不明、予定なし」が大部分を占めており、今後地方で大問題になると考えられる。

当院がある地域でも近隣歯科医院で数件跡取りがおらず、閉院する事が確定している。

以前もお伝えしたが、人口5万人以下の地域ではどんなに流行っている歯科医院でも承継はしない方がいい。

田舎では患者はいても歯科医師や歯科衛生士の獲得が今後は一段と厳しくなる。さらに南海トラフなどがきた場合は田舎はインフラ復旧はしないと考えたほうがいいだろう。田舎のインフラを復旧するほど日本は裕福な国ではない。

親が継いでほしいと言っていても今後何十年も苦労するのは自分だという事を認識しよう。また真面目な先生ほど親の医院をなんとかしようと考えるが、田舎ではどうする事もできない場合も多い。

歯科医院は立地が90%以上を占めるビジネスである。立地が悪くても自分ならできるという勘違いをしないようにしていただきたい。

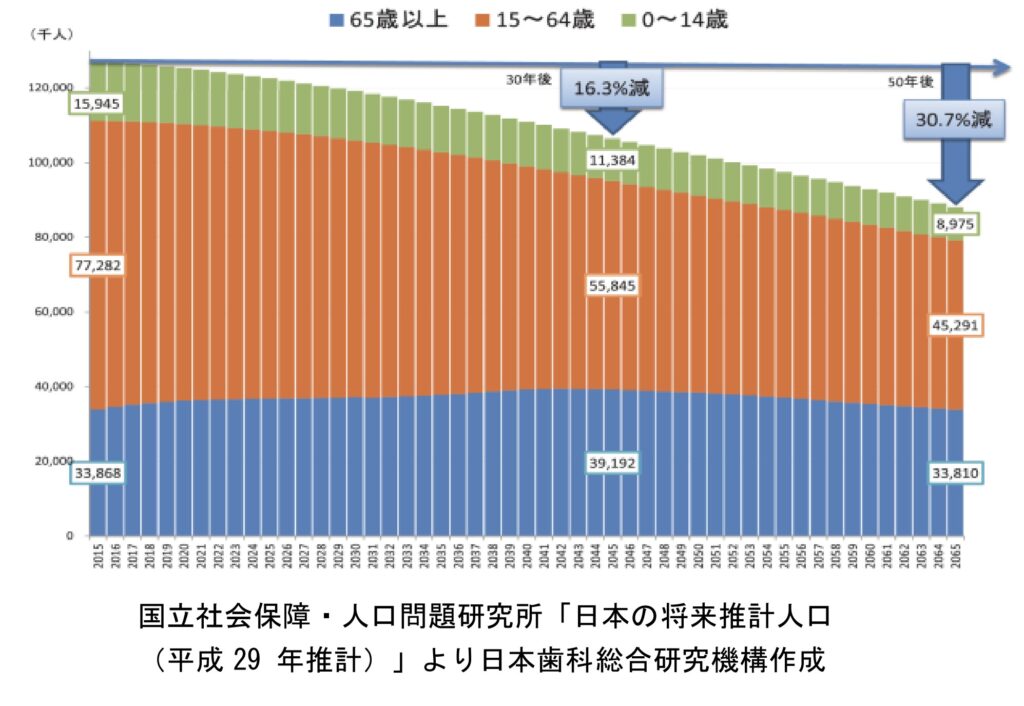

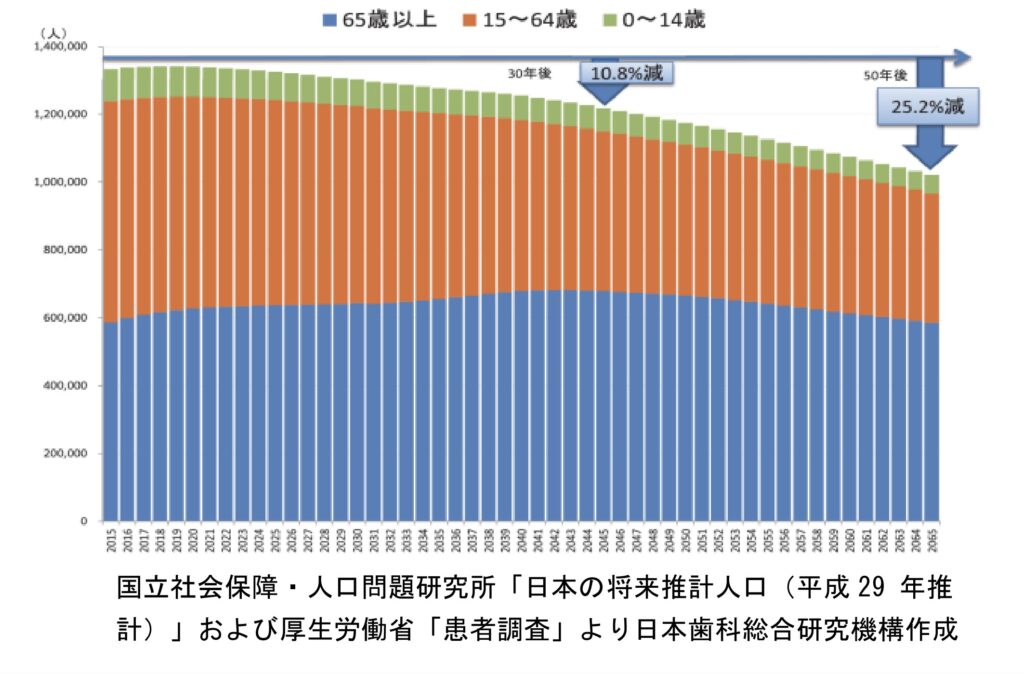

・以上を踏まえたうえでの人口と歯科医師数

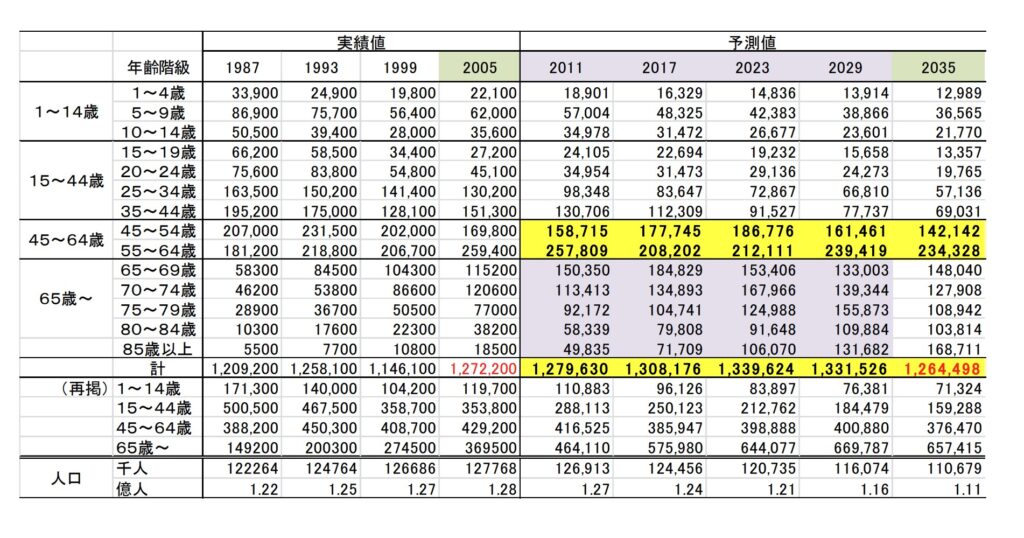

上記の統計や「歯科診療所の患者数の将来予測 ~患者調査の公表値を用いた検討~」という資料から考える患者数は2045年という数字が重要になる。それは2045年まで65歳以上の推計患者数は増加する

2045年まで

0~14歳 :減少

15~64歳:減少

65歳以上:増加

2045年以降

0~14歳 :減少

15~64歳:減少

65歳以上:減少

以下の統計では2035年までの推計患者数が分かる。

今回は歯科医師数の現状をお伝えした。

人口は減っているが、歯科医師は確実に減っているため今後は開業医が不足の方向にシフトしていくと考えられる。

最近は矯正歯科の人気や開業時に「こども歯科」と命名し早期から患者獲得をするのが流行りであるが、小児が急速に減少しており「矯正」「こども歯科」は地域によっては競争が激しくなる可能性が高い。

最近一般歯科の間では”気道”やマイオブレースなども流行っているが、超少子高齢化の今、その分野を軌道にのせる労力と高齢者メンテを軌道にのせる労力のどちらがコスパがいいかしっかり考える必要がある。

次回は訪問歯科や地域歯科開業医の現状などについてブログを書く。